目次

建築現場では、ヘルメットやフルハーネスといった仕事をする際に身に付けるものや、細かい工具や道具、大きな看板などを準備する必要があります。現場の数が多ければ多いほど準備する道具も増え、物品調達の手間がかかっているのが現状です。

この課題を解決する方法を紹介いたします。まずは、具体的な現状把握を行ってから原因を突き止めましょう。

建設業界における物品(間接資材)調達の特徴

建築業界は、他の業界とは違った物品調達の特徴があります。建築現場ならではだからこそ、他に参考になる解決方法がなく多くの企業が頭を抱えていています。今回は2つの特徴を紹介します。特徴を理解した上で課題を詳しくみていきましょう。

建設現場など拠点の数が多い

まず、建設現場など拠点数が多いことが特徴です。日本全国至る所で建物を建てています。2022年の新設住宅着工戸数だけでも約86万戸です。ビルや商業施設も含めたらさらに数は増えます。

また間接資材は、建設期間中のみ使用するものがほとんどです。さらに建設現場も作業員の人数も流動的であることから必要な資材数を把握することも大変な作業になります。

安全用品など特殊な物品(間接資材)が多い

2つ目が、安全用品など特殊な間接資材が多いことです。建築現場で使われる間接資材はホームセンターやスーパーでは、ほとんど売られていません。また企業オリジナルの間接資材も多いため特注する場合もあります。

例えば、ヘルメットや作業着、安全靴などはホームセンターで見かけることはありますが、各現場の規定の物でなければ身に付けることができません。規定の物が売られていなければ、その度に調達方法を考える必要があります。

他にも安全喚起ポスターや垂れ幕、看板などは企業ごとに異なるものを使用しているのでオーダーメイドしたものを発注します。簡単に購入できる資材が少ないため複数の購入元からそれぞれ手配するケースも多くみられます。

物品(間接資材)管理の課題

間接資材を管理するのにいくつか課題が生じます。建設現場は時期によって拠点が多く流動的であることや、安全用品などの特殊な間接資材が多い特徴があることをご紹介しました。この特徴により、間接資材を管理する上での課題が発生します。

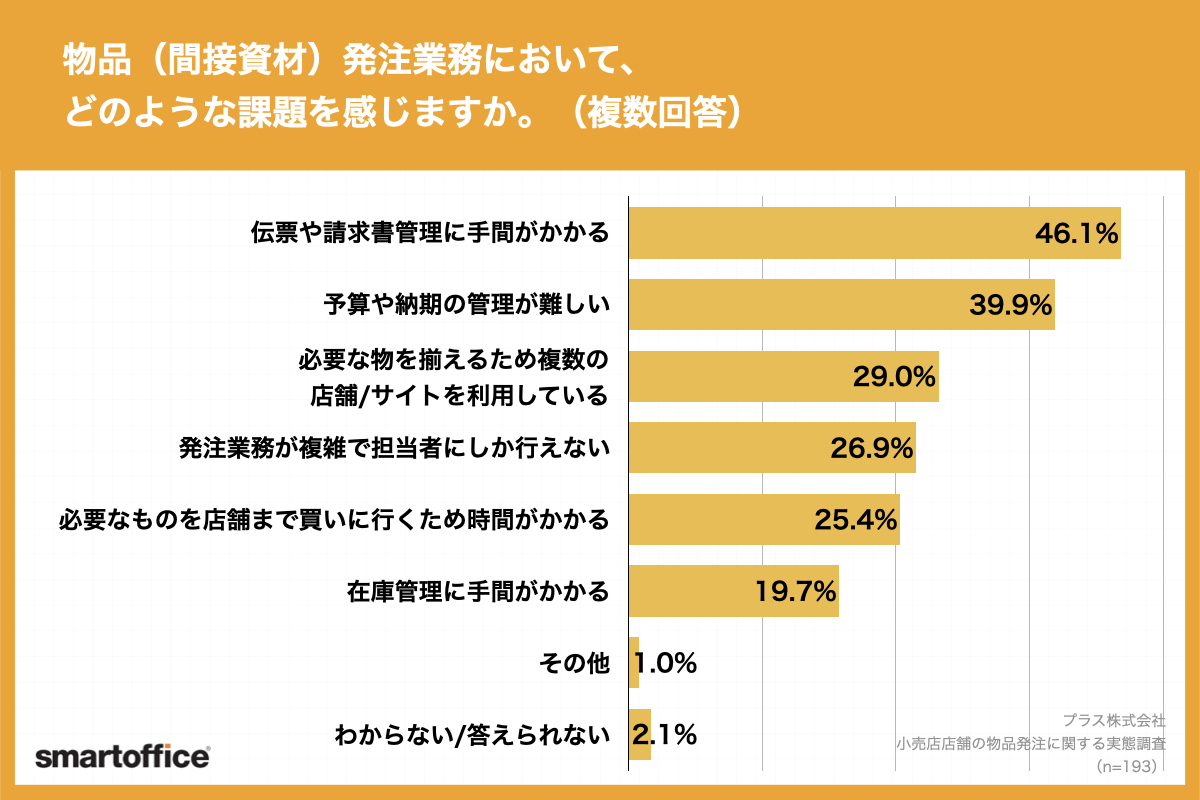

実際に従業員数100〜1,000名未満の建設業の企業に勤めていて、勤務先で物品(間接資材)発注業務に携わっている方304名を対象に建設業の物品調達における課題について調査しました。304名中63.5%の方が「課題を感じている」と回答しました。

具体的にどのような課題があるのかを詳しくみていきましょう。

管理業務に対する負担

まずは、管理業務に対する負担が大きいことです。間接資材を発注するために複数の発注先から見積をとったり発注書を作成したりする必要があります。現場の数が多ければ多いほど発注数も増えるため、見積書や発注書の数もおのずと増えていきます。

また、間接資材に使える予算や納期の管理なども負担しなければなりません。他にも在庫管理に手間がかかることもあります。細かいバラ売りセットがあったり、資材の到着日時がバラバラだったりと管理するだけでも大変な作業です。

間接資材を発注するだけでも作業工程が多いことが課題です。

属人化した業務への不安

次に属人化した業務への不安があることです。発注担当者のみ発注業務や在庫管理の仕方を把握している(属人化)場合、引き継ぎが難しいことが挙げられます。属人化してしまうと担当者が不在の場合、間接資材を発注できません。

発注ができないと納期が遅れてしまったり、現場で作業できなくなってしまうことがあります。

その他

他にも必要な物を揃えるため複数の店舗やサイトを利用している場合があります。発注先が増えると扱う伝票の数も増えてしまいます。また、必要なものを店舗まで買いに行くため時間がかかる担当者もいます。

近場ならそこまで問題はないですが、往復で相当な時間かかるようであれば大きな手間になります。店舗で欲しいものが欠品だった場合、いつ入荷できるのかを調べる手間も増えます。細かい課題が多いと発注業務もスムーズに行うことが難しくなります。

物品(間接資材)調達ツールの種類とメリット・デメリット

ここからは、間接資材調達ツールの種類とメリット・デメリットについて解説します。調達ツールのメリット・デメリットを把握し、バランスよく使いこなせると上記の課題も解決できるでしょう。

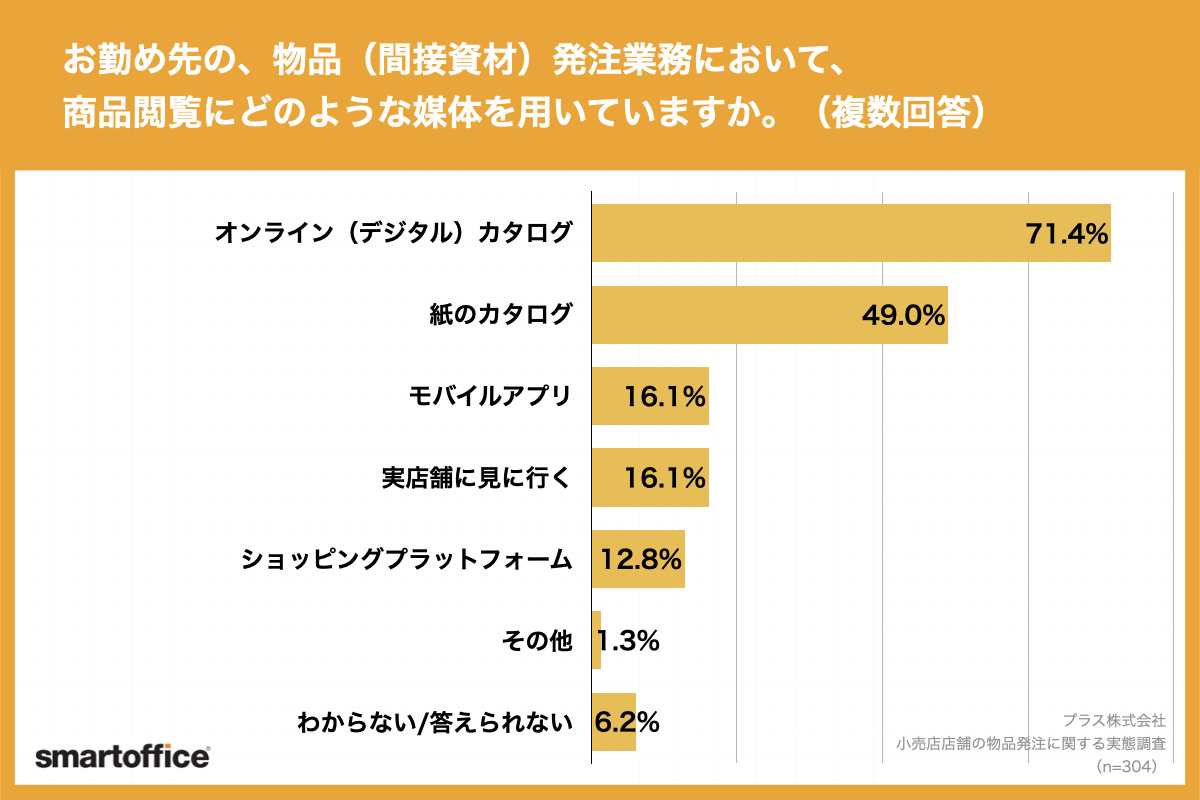

オンラインツール

1つめは、オンラインツールです。オンライン(デジタル)カタログを使用していると回答した方が約71%、モバイルアプリが約16%、ショッピングプラットフォームが約13%でした。近年ペーパーレス化が進み、ほとんどの方が、オンラインツールでの発注をしていました。

オンラインツールのメリットとしては、欲しいものを検索することですぐに見つけることができ、時短になることです。また、欲しいものが欠品であるかどうかなども一目で分かります。

いつでもどこでも見られることもメリットです。

しかし、ツールの種類が多い場合は発注管理の負担が増えます。上記のようにオンラインツールには様々な種類があります。1つのツールで購入できれば問題はないですが、複数にまたがって購入する場合、伝票類を取扱う業務も増えてしまいます。

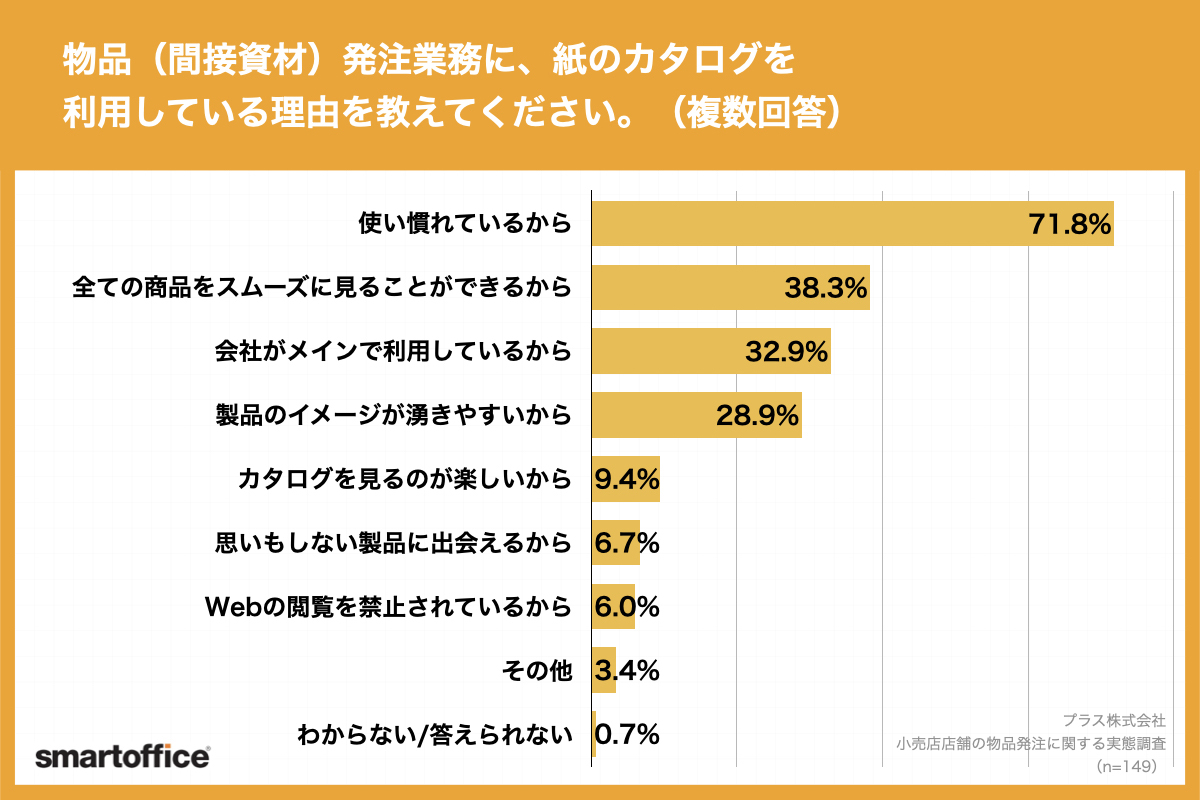

紙のカタログ

2つ目は紙のカタログです。紙のカタログを使用していると回答した方は、49%でした。理由として71,8%の方が「使い慣れているから」と回答しました。

他にも「紙の方が全ての商品をスムーズに見ることができるから」や「会社がメインで利用しているから」も30%以上となり、紙のカタログも便利な用途であることが分かります。「紙のカタログを見るのが楽しいから」という理由もありました。

紙のカタログは、紙に直接メモできたり、作業員同士一緒に閲覧でき相談しながら購入できたりすることがメリットです。また、ネット環境がない場所でも閲覧できます。

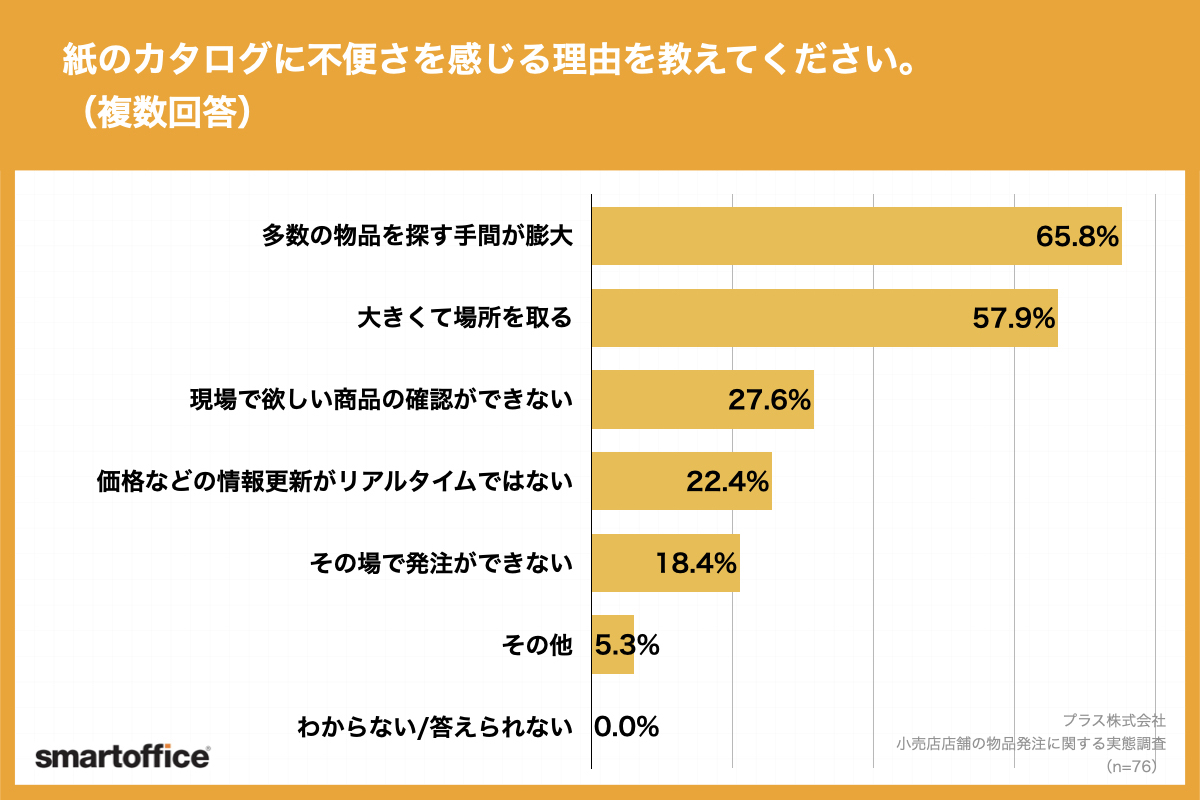

一方でデメリットとしては、紙のカタログだと欲しいものを探すのに膨大な時間がかかることが挙げられます。発注数が1つであればすぐ探せますが、複数発注する場合は探すのにとても時間がかかってしまいます。

また、分厚いカタログの場合保管場所にも困り、持ち運びにも苦労します。さらにその場ですぐ発注ができないので、資材が届くまで数日かかることがほとんどです。「価格などの情報更新がリアルタイムではない」ことを不満に感じている方もいました。

店舗で直接購入

最後は、店舗で直接購入する方法です。「実店舗に見に行く」と回答した方は、16.1%でした。実店舗であれば、実際に欲しい資材を確認できます。どうしてもすぐに欲しい場合や現場の近くに店舗があればとても便利です。

しかし、実店舗が現場から遠かったり、実店舗に行ったとしても欠品している場合はタイムロスとなってしまいます。

建設業界の物品(間接資材)管理をサポートするサービス

上記の課題を解決するために間接資材の管理をサポートするサービスが普及しています。紙のカタログだけでなく、Webのカタログと併用しながら臨機応変に対応できるシステムです。

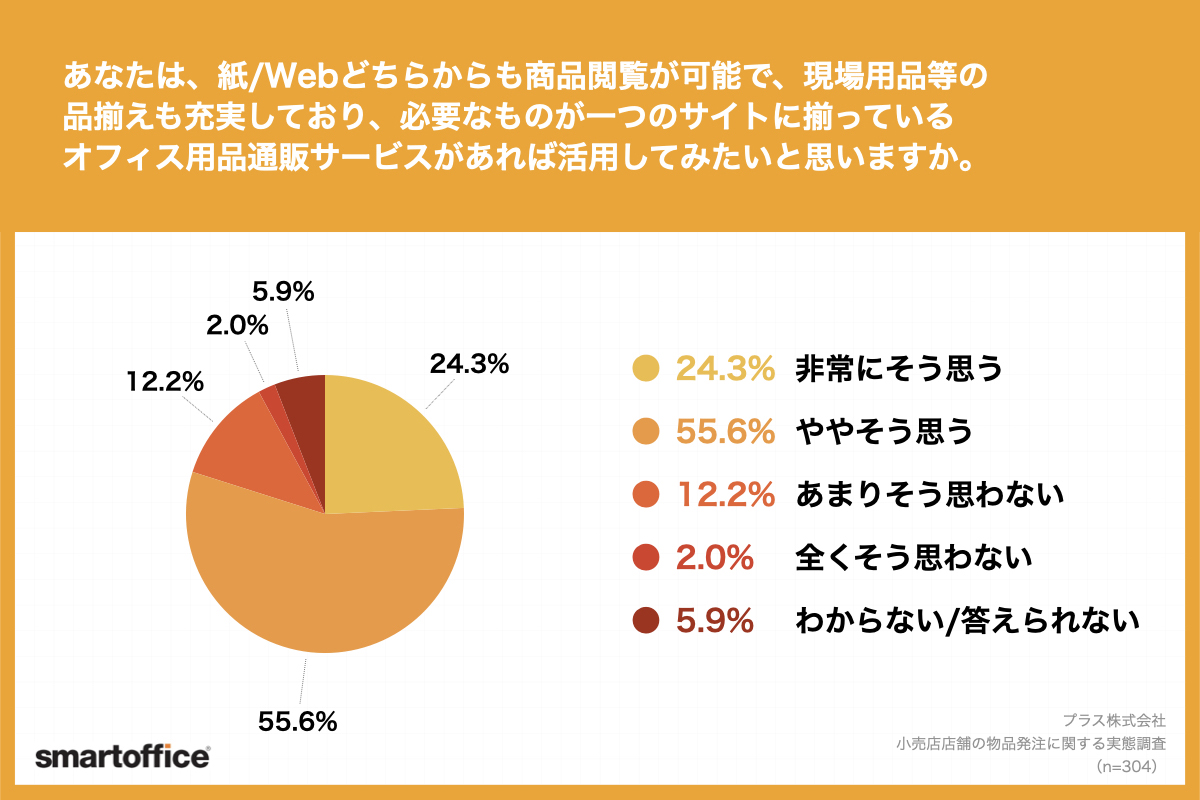

Webと紙のカタログ、どちらからも商品閲覧が可能で品揃えも充実しているサイトを活用したいと思う方が、約8割という調査結果になりました。

種類豊富な品揃えのWebと紙のカタログを併用しながら、必要な商品が1つのサイトで見つけることができれば、発注の手間が省けます。紙とWebを併用することで通信環境が十分でない現場では紙カタログで商品を選択し、その後オフィスからWebで在庫を確認してから発注ということも可能です。

Web上では価格改定や欠品などの更新情報がリアルタイムで反映しているので、いつでも最新情報を見ることができます。さらに発注業務を属人化することなく、各種伝票処理やデータの見える化を行うことができ、間接資材の発注負担を減らせるのでとても便利なサービスです。

スマートオフィスでは、間接資材購入をサポートするサービスを提供しています。具体的にスマートオフィスではどのようなサービスがあるのかを見ていきましょう。

スマートオフィスとは

スマートオフィスは、法人向けのオフィス用品通販サービスです。紙とWebどちらからも商品閲覧が可能で、特にWebサイトには現場用品等の品揃えも充実しています。必要なものが一つのサイトに揃っています。

また、承認機能や予算管理機能なども搭載しています。それらを活用することで、発注業務の効率化、時短化を図り、本来の業務に集中していただくことが可能です。

スマートオフィスの特徴

建設業者にお薦めのスマートオフィスの特徴は、主に3つあります。

1.最短で登録当日から利用可能

2.業種別特集もあり専門サプライヤーの商品も購入できる

3.商品選定やコストカットの相談を担当販売店にできる

1つずつ詳しく見ていきましょう。

1つ目は、最短で登録当日から利用が可能になることです。登録料は無料で登録当日から発注できます。日本全国にお届け可能で、2,500円以上のお買い上げで送料が無料です。

また、17時半までのWeb注文であれば最短翌日に配送いたします。通常月〜金曜日の配送で、お届け日の指定も可能です。

さらにWebで購買管理ができます。例えば、予算管理や承認発注などの購買管理業務をsmartoffice Webで設定すると購入と同時に管理されるので、作業コスト削減も実現できます。

smartoffice Webを利用している企業では、購買業務時間が約40%削減したデータもあります。空いた時間でコア業務に取り組むことができます。

2つ目は業種別特集もあり専門サプライヤーの商品も購入できることです。スマートオフィスでは、2,500万点以上の商品を用意しています。

建設工事に必要な工具や間接資材の商品も数多く取り揃えているので、複数のサイトを利用することなく、スマートオフィスだけで必要なものを揃えることができます。

3つ目は、担当販売店やカスタマーデスクに商品選定やコストカットの相談ができることです。購買に関するお悩み解決から商品提案・オフィス作りまで、必要な時には販売店とスマートオフィスでサポートいたします。

現場用品のお取り扱いについて

スマートオフィスでは、エスコやトラスコ中山などの専門店と連携、またスマートオフィスでもさまざまなMRO商品を取り揃えています。

MROとは、メンテナンス(整備)、リペア(修理)、オペレーション(操業:必要な商品、消耗品)の略です。

工事現場で使う副資材や間接資材を取り扱うそれぞれの専門店の商品もスマートオフィスのカートに入れて、一つのWeb IDで購入可能です。そのため、現場で必要な資材とオフィスで必要な事務用品などをスマートオフィスでまとめて発注でき、購買業務の短縮にもなるのでお薦めです。

まとめ

今回のコラムでは、間接資材調達の課題と対策について調査結果をもとに解説しました。間接資材の調達に対して課題を感じている人が多く、紙とWebのカタログを併用できて現場用品等の品揃えが充実したサイトに魅力を感じている人が約8割もいるという結果となりました。

間接資材の発注業務を手軽に行うためには、法人向けオフィス用品通販サイト「スマートオフィス」がお薦めです。発注業務の属人化を避け、誰もが利用できるサービスがスマートオフィスです。

工事用の用具や間接資材の他にもオフィスに必要な事務用品や家具なども取り揃えています。商品選定のご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。