目次

物流業界は多くの問題を抱えており、その中でもドライバー不足は特に深刻です。2024年には物流業界における働き方改革関連法の適用が始まり、いわゆる「2024年問題」によりドライバー不足は更に加速すると予想されています。

今回のコラムではドライバー不足の原因や2024年問題との関連性、どのような対策を講じるべきであるのかを解説します。ぜひ、参考にしてください。

物流業界が抱える問題とは

配送需要だけでなく、さまざまな配送サービスを利用する人が増加している一方で、物流業界は多くの問題を抱えています。具体的にどのような問題を抱えているのか、詳しく解説します。

労働環境の悪化

インターネット通販業界で翌日配送や送料無料などのサービスが普及し、利用者は気軽に物流サービスを利用できる時代となりました。利用者にとっては便利である反面、物流業にとっては労働環境の悪化が懸念されています。

配達時間や場所の指定、再配達の頻発により詳細なルート設定が必要になるなど、手間や労力が余計にかかることから、長時間労働にも繋がる可能性があります。また、このような便利なサービスは無料で行っている場合も多く、費用対効果が見合わないのも現状です。

燃料費の高騰

石油価格の上昇から、燃料費が高騰し物流業界も大きな影響を受けています。主にトラックを使用して配送を行う物流業は、燃料価格の上昇に伴い配送運賃の見直しをせざる負えません。

配送サービスの充実と配送コストのバランスを均一化し、物流の持続化を図るためにも対策が急がれます。

ドライバー不足

物流業界における、ドライバー不足も年々深刻化しています。厚生労働省の調査では、令和4年9月のトラック運転手の有効求人倍率は2.12で、全職業平均よりも2倍近く差があることが明らかになりました。

ドライバー不足の背景には、従業員の年齢構成の変化が一因として挙げられます。公益社団法人鉄道貨物協会の調査では、2028年のドライバー不足数は27.8万人にのぼるとも言われており、対策を講じなければさらに事態は深刻化してしまうでしょう。

ドライバー不足の原因

物流業界が抱える問題の中で、ドライバー不足は特に深刻で、運送業を取り巻く環境だけでなく、少子高齢化など日本全体が抱える問題にも原因があります。

ドライバー不足の原因に関して、詳しく解説します。

過酷な労働環境

前述したように、ドライバーは顧客のニーズに対応するが故に手間が増えたり、長時間労働を強いられたりするなど、過酷な労働環境下となっています。また、人手が集まらない理由として、労働時間に対する賃金の低さが挙げられるのも事実です。

実際に行われた調査でも、ドライバーの賃金は全職種に比べて低く、労働時間も多いことが明らかになっています。人手不足が続けば、現場の負担も大きくなり、更に過酷さを増してしまうでしょう。

少子高齢化

少子高齢化による、ドライバーの高齢化も原因の1つです。2022年に総務省が行った労働力人口の調査によると、25〜34歳のいわゆる“働き盛り”と呼ばれる世代が1,151万人でした。

そして、55〜64歳が1,235万人、65歳以上が927万人という結果となり、中高年層が若年層を超える水準となっていることが分かりました。

このまま若年層が減り続けると、必然的にドライバー不足が加速することが懸念されます。また、最近では車を持たない、そもそも免許を取得しない若者も増えており、ドライバーに憧れを抱く若者が少なくなっていることも理由として挙げられるでしょう。

女性進出の遅れ

総務省が2021年に行った 労働力調査によると、日本国内における全産業の女性就業者の割合が44.7%であるのに対し、道路貨物運送業は20.1%と半数以下の水準であることが分かりました。

運送業への女性進出が遅れている理由として、妊娠や出産に伴う制度や更衣室やトイレの配慮などの環境整備が不十分であることが挙げられます。

現場でのコミュニケーションスキルや思いやりのある運転、丁寧に荷物を運ぶことなどは、女性ならではの強みです。運送業で女性が働きやすい職場環境を築くことも重要になります。

宅配需要の増加

国土交通省が2022年に調査したデータによると、宅配個数は年々増加しており、2022年は初の5,000万個を超え過去最多となりました。宅配需要に対してドライバーの数が追いついておらず、実質的なドライバー不足が生じている状況です。

また、宅配サービスの多様化により、ドライバーへの負担も宅配需要とともに増加しています。

運転免許制度の改正

2017年に運転免許制度が改正されたことにより、新たに普通自動車免許を取得した人は基本的に2トントラック以上の車両を運転できなくなりました。

以前は普通自動車免許を有していれば、近距離輸送で一般的に使用されている2トントラックが運転可能でしたが、現在は軽トラックやライトバンなど、最大積載量が2トン未満の車両に限られます。

そのため、ドライバーを目指している人は新たに準中型自動車免許以上を取得しなければならず、時間や金銭的なハードルが上がってしまっているのが現状です。

2024年問題によりドライバー不足が加速する可能性も

ドライバー不足は、「2024年問題」により加速する可能性も高まっています。2024年問題とは、働き方改革関連法による労働基準法の改正により、ドライバーの労働時間に上限が課されることで生じる問題のことです。

ドライバーの労働時間が制限されることによる収入の減少や離職により、更にドライバー不足が生じてしまうとの懸念があります。また、運送料金の値上げや運送業の利益減少などの問題も生じる恐れがあり、会社存続のためにも対策を講じる必要性が高まっています。

物流業界に関連する働き方改革関連法の改正ポイント

物流業界だけではなく、日本全体の企業で少子高齢化や長時間労働の慢性化などによる問題を抱えています。そこで政府は、働き方の変革を推進するべく「働き方改革関連法」の改正を行いました。

今回の法改正で、日本企業で働く全ての人が多様な働き方を選択できるとの期待がされていますが、一方で物流業界では更なる問題が生じてしまう可能性があります。物流業界に関連する働き方改革関連法の改正ポイントについて解説します。

時間外労働の上限規制

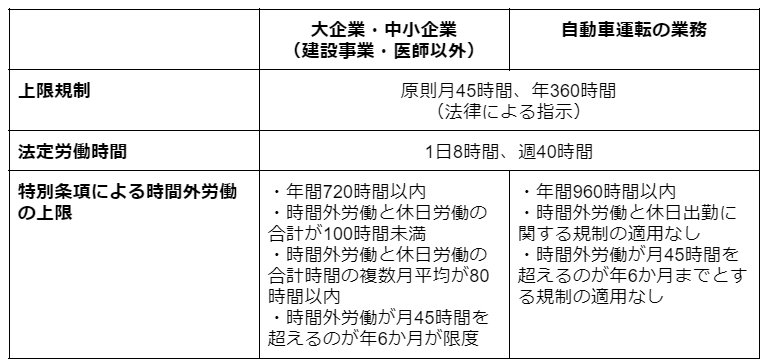

これまでも、時間労働の上限は定められていましたが、罰則による強制力がなく、違反しても行政指導のみとなっていました。しかし、働き方改革関連法の法改正により、罰則付きの上限が規定され、臨時的な事情がない限り、上限を超えることができなくなります。

自動車運転の業務にあたる運送業は、他業種と適用内容に違いがあります。

自動車運転に従事する運送業は、特別条項付き36協定を結ぶことで、時間外労働が延長されるものの、違反した場合は、6か月以下の懲役または30万以下の罰金が課される可能性があるため注意しましょう。

このような規制により、今まで上限以上の時間外労働を行っていたドライバーは収入が減少する可能性が高いです。

月60時間超の時間外労働への割増賃金引上げ

月60時間以上を超え時間外労働を行った場合、以前は原則25%以上の支払い義務が適用されていました。しかし、改正後は大企業、中小企業問わず50%以上の割増賃金の支払いが義務化されます。

時間外労働の増加により人件費がかさんでしまうことで企業利益が減少する恐れが高まるでしょう。また、ドライバーは時間外労働の上限規制も相まって、長時間勤務ができない環境となってしまいます。

勤務間インターバル制度

勤務間インターバル制度とは、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間の休息時間を9時間以上が義務化、11時間以上の確保が努力義務とされる制度です。この制度により単独のドライバーで長距離輸送することが難しくなる可能性が高まります。

この制度、適用前同様の売り上げを維持するためには、新たなドライバーの採用や配送方法を柔軟に変更する必要があります。

ドライバー不足への対応策

深刻なドライバー不足を解消するために、運送業はどのような手を打つべきなのでしょうか。対応策に関して、詳しく解説します。

労働環境の改善

長時間労働の慢性化や低賃金のイメージを払拭するべく、労働環境の改善を図ることが重要です。労働時間を短くする取り組みや、休暇を取得しやすい環境を整備すること、労働時間に見合った報酬水準の引き上げなどに取り組む必要があります。

また、女性専用トイレの設置や産休・育休を容易に取得できるような環境整備を行うなど、女性が働きやすい労働環境を築くことも今後重要視されてくるでしょう。

業務効率化の推進

少ない人員でも効率的に業務を進められるようシステム導入や機械化を推進していくことも重要です。仕分け作業を自動で行うシステムや在庫数や入出庫を管理するシステムを導入している企業もあります。

また、デジタルツールを活用した配車計画やルート探索が可能になれば、配送時の業務効率化も可能になるでしょう。業務効率化を推進するためには、システムや機器を導入する際の設備投資に注力する必要があります。

輸配送形態の柔軟な対応

配送マッチングサービスの利用や軽貨物運送業の届出が済んでいる個人事業主との連携など、複数の個人配送網を持つことでドライバー不足の解消に繋げることができます。

また、国土交通省が推奨している「モーダルシフト」を活用するのもお薦めです。モーダルシフトとは、トラック等の自動車から鉄道や船舶など環境負荷の少ない貨物輸送へと転換させることを指します。

柔軟な輸配送形態を取ることで、ドライバーの負担軽減にも繋がるでしょう。

広報活動の強化

インターネットやSNS等を活用し、広報活動に注力していくのもお薦めです。前述したさまざまな取り組みをアピールすることで、企業のイメージアップに繋がり、新たな人材確保に繋げられます。

資格や役職に対してどのような優遇制度があるのか、実際に働くドライバーを紹介するなど就職後の勤務状況がイメージしやすいキャリアパスを公開しておくのも良いでしょう。

まとめ

宅配サービスの利用者が増える中、今後ますますドライバー不足や労働環境の悪化が加速してしまう可能性があり、運送業界は対応を急がなければなりません。自社の労働環境の改善や業務効率化による人手不足を解消する策を講じる必要があります。

法人向けオフィス用品通販サイトのスマートオフィスでは、モノの購買だけでなく、物流業界でお役立ていただけるサービスの提供や購買管理をスムーズに行う仕組みなど、業務効率化のお手伝いが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。