目次

家電量販店やインターネット検索の画面に並ぶ無数のパソコン用マウス。デザイン・機能・価格は実に様々で、何を基準に選べば良いか判断がつかない方も多いでしょう。

今回は、自分に合ったマウスを迷わずに選ぶためのチェックポイントや機能を紹介しながら、最新のマウス事情を詳しく解説していきます。このコラムを通して、自分にぴったりのマウスを見つけましょう。

マウス選びで外せない5つのポイント

手のひらサイズの小さなマウスですが、一つ一つに独自の特徴があります。まずは、マウス選びの基礎である必ず押さえておきたいポイント5つを順にご紹介します。

ケーブルの有無

近年、ケーブルのないマウスが増えていますが「ワイヤレスタイプが選ばれやすい理由」や「有線タイプの特長」など、知ると納得できるそれぞれの持ち味を、深掘りして解説していきます。

有線タイプ

有線タイプは、USBケーブルを利用してパソコンに直接接続します。ケーブルからダイレクトに操作信号が伝わるため反応の遅れなく、安定して操作できる点が最大の特徴です。

パソコンの動力をマウスでも使用するため充電や電池が不要で、比較的軽量である点は有線タイプのメリットの1つです。自分の使いやすい長さのケーブルを確認して購入すれば、すぐに使用を開始できます。

有線タイプは利き手側にUSBポートが必要でケーブルに繋がれる煩わしさがありますが、軽い使い心地と安定した通信機能を得ながらも、比較的安価に購入できる点は大きなメリットと言えるでしょう。

ワイヤレスタイプ

ワイヤレスタイプは無線通信を使って操作します。ケーブルを気にせず操作でき、パソコン周辺をスッキリと保てます。また、パソコンから離れても通信範囲内(約10m)であれば操作可能な点、持ち運びしやすい点、商品の種類が豊富な点などがワイヤレスタイプの魅力です。

接続方式は「Bluetooth」と「USBレシーバーを利用する2.4GHz」の2種類です。

「Bluetooth」方式では接続するための初期設定(ペアリング)が必要ですが、一度ペアリングすれば2回目以降は自動的に接続されます。Bluetoothが搭載されているモバイル機器で使用できるため、スマートフォンやタブレットでマウスを利用したい場合はこちらを選びましょう。

「2.4GHzタイプ」はパソコンの接続ポートにレシーバーを挿入して使用します。初期設定は必要ありませんが、レシーバーでUSB(またはType-C)のポートを一つ占領してしまう点に注意しましょう。こちらはBluetooth非搭載のパソコンでも使用が可能です。

ワイヤレスタイプのデメリットとして、電池または充電が必要な点とWi-Fiや他の電波の影響を受け易い点が挙げられます。マウスの仕様と共に使用環境に問題がないか事前に確認しておくことが大切です。

有線/ワイヤレス 両用タイプ

ゲーミングマウスに多いのが、有線とワイヤレスの両方の接続に対応したタイプです。使用する場面によってマウスの仕様を変更でき、どちらの方式でもスムーズに操作できるよう設計されている分、価格はやや高めになります。

両用タイプのマウスはどちらのメリットも活かして使用したい方や、有線とワイヤレスのどちらを選ぶか迷っている方にお薦めです。

読み取り方式

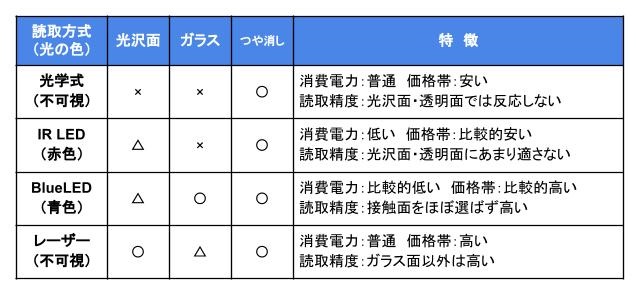

読み取り方式とは、マウスの底部から出る光源が「マウスの動き」を読み取る方式のことです。販売されているマウスの多くが「光学式」「IR LED」「BlueLED」「レーザー」に分類されており、読み取り感度や精度が異なります。

また、接地面との相性によって操作性が変わります。

光学式/IR LED/BlueLED/レーザー

以下に、各読み取り方式の特徴についてまとめています。パソコンの設置環境に合ったマウス選びの参考にしてください。

〇 よく動作する △ 動作に難あり × 反応しない

「読取精度」はマウスの種類によって反応が異なる場合があります

「光学式」は比較的低価格で手に入ります。読み取り精度は低めですが、マウスパッドを併用すれば解消可能です。「IR(赤外線)LED」は省電力で使用でき、単4電池使用で軽量かつ長期間使用できます。

「BlueLED」は種類豊富で、搭載機能によって幅広い価格設定がされています。反射率・拡散率が高いのでマウスパッドがない場合でも接地面を選ばず高確率で利用できます。「レーザー」は高性能マウスに搭載される場合が多く価格は高めです。

ガラス面以外では反応が高い半面、マウスを持ち上げた際にポインターが移動しやすい場合があります。

解像度

解像度は、マウスの動きに応じてパソコンの画面上のポインターが実際に移動する距離が数値(単位はdpi)で表されます。カウントや分解能とも呼ばれ、一般的な事務作業には800〜1,600dpi程度が適しているとされています。

解像度が高いと小さな動きでもポインターが大きく動くため、大画面での操作やマウスの可動範囲が狭い場合に重宝されます。しかし解像度が高すぎると事務作業には向きません。用途に合った解像度を知っておくと失敗しないマウス選びができるでしょう。

デザイン(形状)

デザインを選ぶ際、オフィスの雰囲気や自分の好きな色に合わせるなど選択肢は様々ありますが、デザインのもつ機能性にも注目してみましょう。きっと長期間気に入って使えるものが見つかります。

左右対称・非対称

左右同じ形状のものは、利き手に関わらず誰でも利用できる点が特徴です。それに対して、左右非対称のマウスは、利き手に合わせて設計された商品です。

握ると自然にマウスに沿ってフィットするため違和感なく長時間作業ができます。左右どちらの手に対応したマウスなのか、購入前に必ずチェックしましょう。

エルゴノミクスタイプ

「エルゴノミクス」とは、マウスをより快適で使い勝手の良い道具にするために、人間工学を基に設計された商品を指しています。手首や腕全体への負担を最小限に抑える目的でデザインされています。

長時間の使用から発症する腱鞘炎や手首のねじりからくる痛みなどの疾患を予防したり、少しでも症状を和らげたりしたい場合に有用です。

大きさ・重さ

人によって手の大きさは異なるため、マウスにも小型(S)から大型(XL)までサイズ展開されている商品があります。使っているマウスの操作にストレスや違和感がある場合は、自分の手に合ったサイズを選び直してみましょう。

マウスの重さは60〜120g程度と様々です。重めのマウスは操作に安定感がある一方で、手首への負担を感じる場合があります。軽めのマウスは手首への負担が少なく持ち運びに適していますが、カーソルがブレやすい場合もあります。

これらの特性を知った上で適切な商品を選べば、疲労感の少ないマウス操作が実現できます。

知っておきたいマウスの最新機能5つ

オフィスやカフェで周囲の人のパソコン操作に注目してみましょう。実は様々なタイプのマウスがあり、その機能が作業効率に影響していることに気づくでしょう。

ボタン数が多いもの、ボール状のものが付いているものなど多種多様です。まずは下記5つの機能を知って、自分に合ったマウスを検討してみましょう。

操作機能

操作性は、マウス選び時に特に重要な要素の一つです。その機能を理解して購入することで、一般的に使われているマウスの何倍も効率化できる場合もあるので、ぜひチェックしてみてください。

トラックボール

トラックボールは、本体に搭載されているボールを指で転がしてカーソル操作を行うタイプのマウスです。腕を動かさず指の操作だけでポインターを扱えるため、手首への負担が軽減されます。

また、狭い場所でも使用できるメリットがあり、細かい作業には最適なマウスと言えます。手首の疲れや操作上の手ぶれが気になる場合には取り入れてみましょう。

チルトホイール

チルトホイールは、通常は縦に回転させるだけのマウスホイールを左右に傾けることで、画面の左右へもスクロールできる機能です。

表計算ソフトやExcelなど横に長いデータを扱う場合や、サイト内の左右に隠れた情報を閲覧したい場合に便利です。画面下部にスクロールバーが表示されている場合に使用することができます。

ボタン

より効率よく仕事を進めたい人にお薦めしたいのが、サイドボタンを搭載したマウスです。通常ポインターでクリックする「戻る」や「進む」の操作が、ボタン一つで可能になります。ボタン数は一般的な3ボタンから8ボタン程度がビジネスシーンでよく選ばれます。

好みの機能を各ボタンに割り当てられるため、自分にとって必要なボタン数のマウスを選べば、さらに作業効率が上がるでしょう。

静音機能

一般的なマウスの稼働音が約50dBなのに対し、静音機能を備えたマウスは30dB以下に設計されています。会議中や静かなオフィス環境でマウスのクリック音が気になる場合に取り入れてみましょう。

デメリットとしてクリック音が小さいために操作の認識ができず、強くクリックしてしまい、誤動作につながる可能性があります。しかし、周囲に配慮しながら集中して仕事に取り組めることは静音機能のついたマウスの大きなメリットです。

省エネ機能

ワイヤレスタイプを使っていて、電池や充電の消耗が気になる場合には省エネ機能を搭載したマウスがお薦めです。消費電力の少ないIR LEDタイプのマウスのほか、操作を停止している際にスリープモードに切り替わるマウスなど、様々な省電力の方法があります。

マウスの裏に電源スイッチがある場合は、持ち運びなどの振動でスリープモードが解除されないよう、使い終わりにスイッチをOFFにしておくと電池も長持ちします。

レシーバー収納機能

USBレシーバーを使うタイプのワイヤレスマウスは、移動の際などにレシーバーを紛失しないよう管理する必要があります。パソコンから外してマウスを移動させる場合には、本体にレシーバーを収納できるタイプを選ぶことで、持ち運び時の紛失防止になります。

カウント切替機能

前述のとおり、解像度は「800dpi」などの数値(カウント数)で表されており、数値が大きいほどマウス操作に対応して動くポインターは早くなります。デザインや写真加工では低カウント数(400dpi程度)が適しており、大画面での表計算などでは高カウント数(1,600dpi程度)が良いというように、用途によって適切なカウント数が異なります。

カウント切り替え機能があるマウスでは、本体の切り替えボタンで簡単にカウント数を変更できるため、一つのマウスで多用途に使用したい場合にお薦めです。

【番外編】マウスパッドは本当に必要?

マウスとセットで使うマウスパッド。無くてもそれなりに操作はできますが、使用することのメリットは主に2つ挙げられます。

一つ目は操作精度が上がる点です。マウスの滑り心地や動作をしっかり検知してくれるマウスパッドは作業効率を上げてくれます。前述した通り、マウスによって読み取り方式が違うため、その方式に合ったマウスパッドを選ぶことでどこでも快適な操作性を保てます。

二つ目にマウスとデスクの保護機能が挙げられます。マウスからの摩擦を机に与えず、逆に机の汚れや埃がマウスに付かないために、マウスパッドは有用です。

マウスパッドを選ぶ際は、

・マウスの読み取り方式に合っているか

・操作面の硬さと滑り心地、サイズが自分に合っているか

・デスクからズレないか

を確認しましょう。長時間のパソコン作業からくる手首の負担を軽減できるリストレスト付きのものや、抗菌作用があるものなど様々な商品が販売されています。

まとめ

今回はマウスの持つ機能や特性を見直すことで、疲労の軽減や仕事の効率を上げる仕事の重要アイテムとなる面白さを知っていただけたのではないでしょうか。

紹介した機能以外にも、再生海洋プラスチックの利用により地球環境に配慮した商品や抗菌機能付きの商品など、特徴あるマウスがたくさんあります。

最適なマウスを選ぶなら法人向けオフィス通販のスマートオフィスがお薦めです。数多くあるマウスの中からサイト内の検索機能で自分に合ったマウスを見つけてみませんか。